Breaking Fonts 07 ⬤ Identidad, fronteras y otras obsesiones recientes

Entre pasaportes bellos, series sobre la fragmentación del yo, y novelas que duelen más de lo que curan. Un paseo por los documentos que cargamos y los espacios que habitamos con ellos.

Hola. Vuelvo a escribirte desde ese lugar intermedio entre la nostalgia y el presente, entre el impulso de compartir y la pausa de observar. No sé si te pasa, pero últimamente tengo la sensación de que todo se ha vuelto una especie de carrera invisible por acumular: experiencias, conocimiento, emociones, checklists. Todo es medible, todo parece que debe tener un propósito.

Y en medio de esa cuantificación ansiosa, a veces lo único que quiero es mirar algo bonito sin pensar si “me sirve de algo”.

Últimamente, por razones personales que tienen explicación muy concreta (¿aunque las obsesiones la tienen?), me he sumergido bastante en el mundo de los pasaportes. Hay algo fascinante en esos pequeños libros que llevamos al fondo de una mochila, que rara vez miramos con detalle, pero que contienen, en muchos casos, una de las formas más tangibles de nuestra identidad política o personal. Y también de nuestros privilegios o limitaciones, de como el lugar donde nacemos puede determinar tanto nuestro destino y propia existencia. Me he pasado un buen rato curioseando en Passport Index, una web que te permite comparar la “fuerza” de los pasaportes de distintos países. Cuántos destinos puedes visitar sin visado. Cuáles son los más restrictivos. Cuáles te abren más puertas. Y es curioso —en una época donde el mundo se anuncia como global, como una red sin fronteras, los conflictos territoriales, las nacionalidades, los muros y los controles parecen multiplicarse.

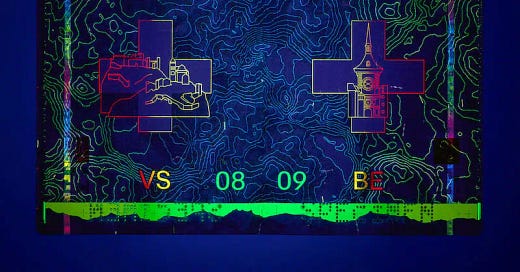

En ese contexto me encontré con el [nuevo (no tan nuevo pero ha vuelto a nuestras vidas como a veces internet hace, resurgiendo cosas antiguas) pasaporte suizo], diseñado por el estudio RETINAA. Y fue una buena sorpresa. No solo por lo que representa —un documento nacional, una especie de carnet de pertenencia a ese exclusivo club suizo—, sino por lo profundamente estético y reflexivo que es. Cada página de este pasaporte es un pequeño mapa de agua: glaciares, ríos, lagos. Un homenaje a la geografía del país, pero también una metáfora del movimiento, del cruce de fronteras naturales. Bajo la luz UV, aparecen detalles invisibles: relieves, nombres, fragmentos ocultos. Me parece un acto de diseño delicado, donde incluso un objeto burocrático puede ser una obra de arte. Y también, un recordatorio de que no todos los pasaportes son iguales —algunos se diseñan con amor, otros son símbolo de todo lo que se nos niega.

Pensé en todo esto mientras veía la primera temporada de Severance, una serie que ya me habían recomendado pero que no había tenido la energía de empezar. Error. O quizás no, porque a veces las cosas te llegan cuando las necesitas. La premisa es sencilla y brutal: ¿qué pasaría si pudieras separar tu memoria laboral de tu memoria personal? Entrar al trabajo y no recordar nada de tu vida fuera. Salir del trabajo y no recordar nada de lo que hiciste adentro. Alguien más ocupa tu lugar. O quizás ese alguien también eres tú. Hay algo profundamente inquietante en esa idea. No solo por lo distópico, sino porque, en cierto modo, ya lo hacemos. Nos partimos en pedazos según el entorno. Nos vamos apagando y encendiendo en función del contexto. ¿Quién eres en la oficina? ¿Y quién eres al volver a casa? Especialmente en el mundo post-pandémico, ambos entornos se han separado aún más. Cuando antes la oficina y tu labor profesional formaban parte de tu identidad, cada vez más eso va quedando diluido (para unos más que para otros), haciendo que la rutina se haya convertido en algo más monótono y sin identidad.

Vi un análisis sobre la serie que hablaba de cómo esta fragmentación identitaria se ha vuelto una forma de supervivencia. Pero también de pérdida. Y me quedé pensando en cuántas veces normalizamos ese desdoblamiento, como si fuera parte del contrato social. Como si el yo verdadero pudiera quedarse esperando al otro lado de la puerta en muchas situaciones de nuestra vida.

Y hablando de identidad, me topé con ese pequeño documental sobre David Barnett, cofundador de Noble Signs y The New York Sign Museum. Durante la última década, Barnett y su equipo han estado rescatando letreros icónicos cada vez que un negocio cierra. Juntos, han construido el primer museo de letreros de la ciudad de Nueva York, donde salvan, restauran y coleccionan aquellos letreros que una vez formaron parte de la identidad visual de la ciudad.

Ese desgarro entre lo que mostramos y lo que ocultamos me recordó también a Tan poca vida, la novela de Hanya Yanagihara en la que actualmente estoy inmerso. Un libro que no se lee: se sobrevive. O al menos eso dicen. Hay gente que lo odia, lo entiendo. Es crudo, a veces excesivo, sin respiro. Extremadamente explicito. Pero también es de una honestidad que duele. Habla de la amistad, del trauma, del cuerpo como memoria viva del dolor. Y de cómo a veces amar a alguien significa quedarse, incluso cuando no entiendes del todo lo que lleva dentro. No estoy seguro de poder recomendarlo, pero tampoco podía no mencionarlo.

Quizás por eso volví a escribirte. Porque entre tantas pestañas abiertas, tantos scrolles infinitos y tantas cosas que “debería estar viendo”, necesitaba un espacio para ordenar lo que realmente me tocó la fibra. Y para recordarme –y recordarte– que compartir también puede ser una forma de pensar en voz alta. De dejar constancia de que algo nos hizo sentir.

Hasta pronto,

C.

✍️

Carlos de Toro. Humano y diseñador, especializado en diseño de Tipografía, Comunicación Visual y otras aventuras orientadas a marcas y productos digitales. Siéntete libre de conocer más de mi haciendo click en alguno de los millones de links que ahora colecciono en mi perfil de Linktree. También puedes seguirme en Twitter e Instagram para ver publicaciones diarias (más o menos) que no se incluyen en Breaking News.